プラウザの「←戻るボタン」で戻り下さい

夏目漱石

夏目漱石〜芥川龍之介

漱石は49歳の生涯を終えるまで100人以上に宛てて、2500通を超える手紙を書いている。

手紙ほど漱石の漱石のままに表現しているものはないといわれるくらい、自らのこころのうちを隠すことなく綴っていた。

そこから生まれる人とのこころをつなぐ言葉を信頼し、そこから生まれる人との強いつながりを大切にしていた。

「木曜会」には、小宮豊隆、寺田寅彦、鈴木三重吉、森田草平、阿部次郎らが集った。

また漱石の晩年、大正4年(1916)には、菊池寛、芥川龍之介、久米正雄らがはじめて木曜会に参加

| 夏目漱石 | 慶応3年1月5日(新暦2月9日)江戸牛込馬場下横町に生まれる。本名は夏目金之助。石は生後間もなく里子へ出された。漱石は当時のことについて次のように回想している。 私は両親の晩年になつて出来た所謂末ツ子である。私を生んだ時、母はこんな年歯をして懐妊するのは面目ないと云つたとかいふ話が、今でも折々は繰り返されてゐる。 単に其為ばかりでもあるまいが、私の両親は私が生れ落ちると間もなく、私を里に遣つてしまつた。其里といふのは、無論私の記憶に残つてゐる筈がないけれども、成人の後聞いて見ると、何でも古道具の売買を渡世にしてゐた貧しい夫婦ものであつたらしい。私は何時頃其里から取り戻されたか知らない。然しぢき又ある家へ養子に遣られた。それは慥私の四つの歳であつたやうに思ふ。私は物心のつく八九歳迄其所で成長したが、やがて養家に妙なごたごたが起つたため、再び実家へ戻る様な仕儀となつた。 帝国大学文科(東京大学文学部)を卒業後、東京高等師範学校、松山中学、第五高等学校などの教師生活を経て、1900年イギリスに留学する。(鏡子の記憶では10日)光琳寺の家で貴族院書記官長中根重一の娘鏡子と結婚式を挙げる。鏡子を伴い、北九州を約1週間旅行。鏡子は九州の旅館の汚さにこりて、以後漱石とともに九州を旅行することはなかったという。漱石33歳、長女誕生。字が上手になるように「筆」と命名。「安々と海鼠(なまこ)の如き子を生めり」と詠む。東京帝国大学などで教鞭を取るが、明治38年(1905)、「ホトトギス」に『吾輩は猫である』を連載、明治40年(1907)には教職を辞し朝日新聞社に入社する。第一高等学校で教鞭をとりながら、1905年処女作『吾輩は猫である』を発表。1906年『坊っちゃん』『草枕』を発表。1907年教職を辞し、朝日新聞社に入社。そして『虞美人草』『三四郎』などを発表するが、胃病に苦しむようになる。1916年12月9日、『明暗』の連載途中に胃潰瘍で永眠。享年50歳であった。 |

| 正岡子規様。 従軍記者として中国に渡っていた子規が帰国した。しかし子規は帰国の途上で喀血しており、療養のための松山帰郷となった。漱石は、子規が上京するまでの五十余日間、下宿の1階を病身の子規に貸し与え、自身は2階で暮らした。 子規は明治28年(1895)10月中旬に松山を発った。子規の俳句の中でも最も有名な句の1つ、「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」は、上京の途中で立ち寄った奈良で詠まれたものである。 明治22年(1889)5月初旬に喀血し、肺結核と診断された。この時、子規は、「卯の花をめがけてきたか時鳥」、「卯の花の散るまで鳴くか子規」など、時鳥(ほととぎす)の句を数十種作り、以後、「子規」と号するようになる。時鳥は、「啼いて血を吐く」と言われ、肺病の象徴であった。子規は、この時、「今より十年の命」(「喀血始末」)と覚悟したという。漱石は、明治22年(1889)5月13日、「只今は極めて大事の場合故出来るだけの御静養は専一と奉存候」、「小にしては御母堂の為大にしては国家の為自愛せられん事こそ望ましく存候」と子規の病状を慮る書簡を送り、「帰ろふと泣かずに笑へ時鳥」、「聞かふとて誰も待たぬに時鳥」という句を添えた。漱石は、長兄・次兄を結核で亡くしており、三兄もまたこの時、結核で病床にあったため、殊更に子規の病状が気掛かりであったに違いない。子規の病をきっかけとして、漱石と子規の交流はより一層、親密さを増して行く。 |

|

| 津田清風様 世の中に好きな人は段々いなくなります。 漱石山房の原稿4枚に書かれている。津田清風は漱石の単行本「道草」「明暗」の装丁を手掛け、年下ながら漱石の絵の先生であった。 「私は寂しい人間ですが、ことによると貴方も淋しい人間じゃないですか?世の中の人間が皆いやに見えます。」「天と地と草と木が美しく見えてきます。 ことにこの頃の春の光は甚だ良いのです。私は其れをたよりに生きています。」 「こころ」を出す前の手紙だとされています。 |

|

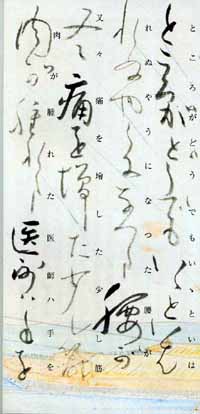

| 芥川龍之介様。 明治39年10月11日からは、「木曜日の午後三時からを面会日と定候」とし、「木曜会」が開催された。 「木曜会」には、小宮豊隆、寺田寅彦、鈴木三重吉、森田草平、阿部次郎らが集った。また漱石の晩年、大正4年(1916)には、菊池寛、芥川龍之介、久米正雄らがはじめて木曜会に参加。 文壇で類のない作家になれます。 芥川は漱石の晩年の門下生で初めて漱石山房を訪ねてから3ヶ月後にこの手紙を受け取った。 漱石は「鼻」を読み、激賞する手紙を送る。「あなたのものは大変に面白い」「材料が非常に新しい」 |

|

死ねるのと生きるというのはひまな時のことなり。 「自分の体はとうに諦めているが、今日まで生きてみると 少しも死にたくない。死にたくないけれど到底だめだと思うと鬼の目にも涙が出る。」 さらに病状が悪化した子規からロンドン留学中の漱石に手紙がくる、 「僕ハモウダメニナッテシマッタ。毎日訳モナクゴウキュウシテ居るヨウナ訳ダ、手紙ハ一切廃止。」 正岡子規〜夏目漱石へ。 |

(こころ)  (夏目漱石〜芥川にあてた手紙) |