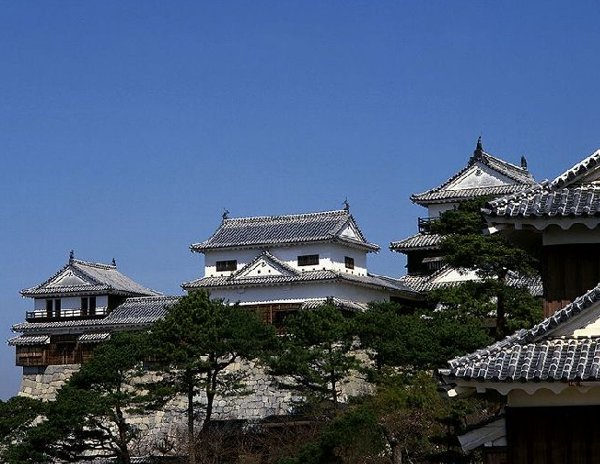

| 松山城 |

|

清盛さまよりお借りしました 平成30年1月

|

松山城(まつやまじょう)は、愛媛県松山市にあった日本の城。別名金亀城(きんきじょう)、勝山城(かつやまじょう)。

各地の松山城と区別するため『伊予松山城』と呼ばれることもあるが、

これは極稀なケースであり特別な事情を除いて一般的に「松山城」と指した場合は本項を示す[2]。

松山城は市内のどこからでも見ることができるらしい。

振り向けば天守閣が見れるというのは素晴らしい。

賤ヶ岳(しずがたけ)七本槍の一人として知られる加藤嘉明が、慶長7年(1602)に築城に着手。

25年の歳月をかけて完成させました。

確かに重々しく感じられた。

ロ−プウエイに乗ってあがりました。市内のすべてが見渡せました。

ホテルの窓からもライトアップされたお城が見えて城下町はとてもいいものだと思いました。

「日本で一番住みやすい地名は何処か?」そんな統計をとったら松山が一番だったらしい。

ただ雨の中、傘をさして自転車に乗る人が多いのには驚きました。車の運転が大変だと思いました。 |

|

|

?

正岡子規は松山の出身。

野球という言葉に変えたのは彼らしいです。

35歳で結核で亡くなるまで、

病に倒れるまでとにかく旅にでるのが好きだったらしい。

大江健三郎は子規を「歩く人」と呼んでいます。何も食べられなくなっていく様子

を歌で読み、胸を痛くしました。

また彼の交友関係が広いのも彼の人間性によるところが大きいのだろう。

|

★ 正岡子規

正岡 子規(まさおか しき、1867年10月14日(慶応3年9月17日) - 1902年(明治35年)9月19日)は、

日本の俳人、歌人、国語学研究家。

名は常規(つねのり)。幼名は処之助(ところのすけ)で、のちに升(のぼる)と改めた。

俳句、短歌、新体詩、小説、評論、随筆など多方面に亘り創作活動を行い、日本の近代文学に多大な影響を及ぼした、

明治時代を代表する文学者の一人であった。死を迎えるまでの約7年間は結核を患っていた。

子規の俳句の中でも最も有名な句の1つ、「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」は、

上京の途中で立ち寄った奈良で詠まれたものである。

子規は、「卯の花をめがけてきたか時鳥」、「卯の花の散るまで鳴くか子規」など、

時鳥(ほととぎす)の句を数十種作り、以後、「子規」と号するようになる。

時鳥は、「啼いて血を吐く」と言われ、肺病の象徴であった。

子規は、この時、「今より十年の命」(「喀血始末」)と覚悟したという。

「病牀六尺」の文

「病牀六尺、これが我世界である。

しかも、この六尺の病床が

余には広すぎるのである。

わずかに一條の活路を

「われほど多き野心を抱いて死ぬものあらじ」と漱石に手紙を書く。 |

|

|

四万十川

レンタカーを借りて運転していきました。

上流は比較的直線的な急流、中流は大蛇行と多くの岩場、

下流はゆったりとした流れに加え、緩やかな蛇行と白い砂州が調和した

風景になります。その流れに沿って走れるところまで走りました。

車の片道通行しかできないような道路が多かったです。

坂本龍馬はこの道を通って脱藩したのだろうか?なんて考えながら。

この四万十川に足を入れてみました。暖かなぬくみさえも感じられました。

|

|

|

|

![]()