![]()

松尾芭蕉の旅(2004年12月)

| ★ 敦賀(つるが) 山中温泉 | |

俳人・松尾芭蕉の『おくのほそ道』。この旅で彼が敦賀の地を踏んだのは、1689(元禄2)年8月のこと。芭蕉にとって、月を見ることは旅の目的の一つでしたが、とりわけ敦賀での仲秋の名月を楽しみにしていたといいます。 8月14日から16日まで敦賀滞在 高野山真言宗誓法山 |

「月いづこ 鐘は沈る うみのそこ」 宝歴11年(1761)鐘塚建立。昭和20年7月米軍空爆により堂宇寺宝の一切を焼失、依頼再建の着手現在に及ぶ。 |

| 北陸自動車道 杉津PA下り線(福井・金沢方面行き) 「ミなと ふるき名の 角鹿や恋し 秋の月 芭蕉」 (解説)往時敦賀は角鹿(つぬが)と呼ばれ大陸文化伝来の門口であったちなみに「角鹿」の名は気比神宮の一祭神都怒我阿羅斯等(つぬがあらしと)に由来する 元禄二年八月芭蕉は中秋の湊の月を愛でながら古代の敦賀を偲びこの句を吟じた 同じく 上り線(米原方面行き)のPA 「うミ 名月や 北国日和 定なき 芭蕉」 (解説)芭蕉が月の名所敦賀の湊に到来したのは元禄二年八月十四日である待望の十五夜は雨月となってしまったが はかり難い越路の陰晴に翁は北陸の風情をひとしお感じてこの句を「おくのほそ道」に遺した |

|

湯 の 名 残 今 宵 は 肌 の 寒 か ら む 和泉屋跡(いずみやあと:山中町湯の町 北國銀行山中支店前)「山中の湯に浴せば、中国の菊茲童が集めた不老長寿の菊の露を飲むまでもない」長寿を得るという意。 芭蕉逗留の泉屋(和泉屋)跡地に建立。この句は世話になった泉屋久米之助に礼として詠んだ句である。 |

元禄二年の7月27日から8月5日まで、松尾芭蕉は「奥の細道」の旅の途中、山中温泉の出湯、泉屋に杖をとどめました。この9日間の温泉逗留中、芭蕉は薬師堂を詣で、温泉につかり、風光明媚な景色を心から楽しみ、「山中や 菊は手折らじ 湯の匂い」の一句を詠みました 与謝蕪村「奥の細地画巻」の場面 腹を病み先に旅立つ曾良との別れの原文が刻まれている。 |

| 此 川 の く ろ 谷 橋 は 絶 景 の 地 也 行 脚 の た の し み 爰 に あ り−黒谷橋 |

|

| ★ 義仲寺 | |

| 奥の細道の長旅から帰った芭蕉は、元禄三年(1690)から大津に滞在した。その時の常宿となったのが義仲寺の無名庵と幻住庵である。無名庵に暮しながら芭蕉は、湖南の門人に俳句の指導をしていた 木曽義仲1154年〜1184年 源義賢の次男。源頼朝・義経の従兄弟。 父が源義平?の襲撃を受けて武蔵国の大蔵館で殺害されたため、乳人中原兼遠のもと信濃国木曽で育てられた。 頼朝の命を受けて西上する源範頼・義経軍を勢多・宇治で迎え討つが敗れ、近江国粟津で討死した。 |

「芭蕉翁行状記」によると「ここは東西のちまたさざ波きよき渚なれば生前の契り深かかりし所也」と言い残した遺言で遺骸が運ばれ墓が建てられた。 |

「古池や蛙飛びこむ水の音」 |

松尾芭蕉の墓 この碑は安政三年(1856)火災に倒れ,明治29年(1896)には琵琶湖の水があふれたとき,二つに割れたのを修復しているという。 |

木曽義仲の愛妻巴は義仲と共に討死の覚悟で此処粟津野に来たが義仲が強いての言葉に最後の戦を行い敵将恩田八郎を討ち取り、涙ながらに落ち延びた後、鎌倉幕府に捕らえられた和田義盛の妻となり義盛戦死のあとは尼僧となり各地を廻り当地に暫く止まり、亡き義仲の菩提を弔っていたという それより何処ともなく立ち去り信州木曽で90歳の生涯を閉じたと云う(説明板より) |

巴御前のお墓 巴は武勇にもすぐれた美女で、武将として兄の今井四郎兼平とともに、最後まで義仲に随従する。巴は、木曾谷の土豪中原兼遠の娘である。そして恋の相手義仲は、二歳の時から巴の父にかくまわれ、二十七歳で青年大将になるまで、巴たちと寝食をともにした仲であった。巴の父は義仲に源氏の血をひく娘をめあわせ、その間にすでに八歳の息子(義高)まであった。 宇治川の戦いで源義経に破れ敵中を突破して北陸へと落ちのびるとき、巴御前を入れて主従わずか七騎になっていたという。敵が急追してきた時、義仲は巴を諭した。「木曾殿の最後の戦さに女を連れていたと言われるのも心外なり」、これが巴との最後の別れだったという。 |

翁堂 |

松尾芭蕉文学碑 「旅に病で夢は枯野をかけ廻る」 |

芭蕉の木 |

無名庵 |

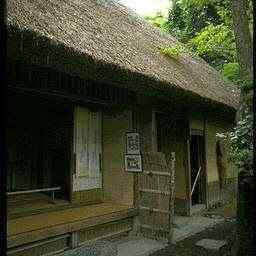

| ★ 落柿舎(らくししゃ)ー京都嵯峨野 | |

| 落柿舎(らくししゃ) 貞享3年(1686年)に落柿舎を営んだ。その由来については、「落柿舎ノ記」のなかで、柿の木が40本あり、商人が立木ごと柿を買い取ろうとしたところ、夜中に風が吹き、多くの実が落ち、青ざめて駆けつけた商人に向井去来が代金を返したという話から、落柿舎と称したという。 去来はここを俳諧道場として「落柿舎制札」を定めて農夫・町民も自由に出入りしていた。去来没後、俳人井上重厚が落柿舎を訪れたが場所が不明で、去来の俳句である「柿ぬしや木梢は近き嵐山」の句にちなみ、明和7年(1770年)現在の地に再興した。現在は保存会ができ、破損がひどかったので、やや後方に再興された。 |

|

肥前長崎に儒医向井玄升の次男として誕生。生年の月日は不祥。本名向井平次郎。父は当代切っての医学者で、後に京に上って宮中儒医として名声を博す。去来も、父の後を継いで医者を志す。 兄、元端も宮中の儒医を勤める。 去来と芭蕉の出会いは、貞亨元年、上方旅行の途中に仲立ちする人があって去来と其角がまず出会い、その其角の紹介で始まったとされている。 芭蕉はここで『嵯峨日記』を執筆。『去来抄』は芭蕉研究の最高の書 |

五月雨や 色紙へぎたる 壁の跡(松尾芭蕉) |

「去来」とだけ刻まれた向井去来の墓 京都市右京区嵯峨小倉山緋明神町8 落柿舎制札 一、我家の俳諧に遊ぶべし 世の理窟を謂ふべからず 一、雑魚寝には心得あるべし 大鼾をかくべからず 一、朝夕かたく精進を思ふべし 魚魚を忌むにあらず 一、速に灰吹きを棄つべし 煙草を嫌ふにはあらず 一、隣の据膳をまつべし 火の用心にはあらず 右條々 俳諧奉行 向井去来 (「落柿舎制札」は、元禄7年5月、落柿舎での俳席で、即興に芭蕉が作ったものともいわれ、また、その十年前に、去来が原案を作ったともいう)(落柿舎パンフによる。) |

当時、去来が庵にいることを知らせるためにしていたように、今でも土間の壁には蓑と笠が掛けられています。 |